自社製品やサービスの販促のために多くの企業が活用するのが展示会や学会への出展。

コロナ禍では一時的にオンライン中心になり新たな形式が模索されましたが、現在でも顔を突き合せたリアルな展示会が人気を博しています。

今回は30以上のさまざまな展示会に足を運んだ筆者が感じた「展示会で本当に使える・効果が出る動画コンテンツの活用法」について製造業・製薬、医療機器メーカーに特化した動画制作会社の株式会社エルモがご紹介します

目次

展示会/学会出展の目的

展示会や学会に出展する目的は主に以下の2つです

(1)製品やサービスの拡販

自社の製品やサービスをより多くの来場者にPRし、「見込み客を増やす」「営業先を増やす」ことに繋げる。

来場者の顔を見て話ができ、連絡先(名刺)も入手できる。ある程度まとまった数の見込み客を効率的に手に入れることができる。

(2)マーケットの声収集

開発中の製品やサービス、新しい技術などを発表して来場者のリアルな声を収集し、「方向性の確認」や「新たな活用方法の模索」「製品化への道筋」などを確認する。

企業側の企画意図とマーケットの声をすり合わせる場として活用

展示会は営業活動の一環として活用している企業が多いため、展示会出展の目的の大半は(1)の製品やサービスの拡販 となります。

逆に医療業界ではドクターや看護師、技師などの実際に活用される方から意見を収集するのが目的になっていることが多く、出展内容や業界によって展示会に求める内容も変わってきます。

展示会/学会における動画コンテンツの役割と使い方

近年ではたいていの展示ブースで流されるようになった動画コンテンツですが、こちらも出展内容や目的に応じて最適な活用方法があります。

出展内容と動画で伝える内容が合っていないとただ”流しているだけの賑やかし要因”になってしまいがちで、効果を実感できません。

動画コンテンツの目的はあくまで「出展内容や説明する人員を補佐する」ものであり、動画単体で完結するものではありません。

ここからは目的に合わせた動画コンテンツの役割と最適な使い方をご紹介します。

(1)製品やサービスの拡販の場合

製品やサービスの特徴を端的にわかりやすく伝える

すべての来場者が自社の製品やサービスに対して興味関心がある訳ではありません。

「その製品やサービスで何ができるのか」「どんな課題を解決できるのか」をまずは短時間でわかりやすく伝え、興味を持ってくれた方に詳しく説明するという流れを作ることで、動画できっかけ作り・人がクロージングと役割をわけて効率的に接客ができます。

競合他社との被りを避けつつ存在感をアピールする

展示会によっては業種やビジネス形態に応じて、同種の企業ごとにグループ化され配置されるケースがあります。

筆者が参加した展示会では金型加工(切削加工)のエリアに10社ほどの企業が配置され、すべてのブースで金型を切削する動画が流されているという状況に遭遇したことがありました。

こうなると来場者からは見分けがつかず、どのブースも同じように見えてしまい機会損失につながります。

明らかに周囲に同業他社が多いことがわかっている場合は、あえて別の方向から強みをアプローチして存在感をアピールすることもひとつの方法です。

上記は自社の強みや製品ラインナップ、会社の成り立ちなどを定量的な数字を用いながらアニメーションで表現することで、他の切削工具メーカーとは異なる存在感をアピールした例です。

製品・サービスの使い方や設置(設定)方法を紹介する

基本的に展示会は製品やサービスのPRの場で、どのように使うか・設置にどの程度の手間がかかるかなどは次の段階でフォローする内容です。

しかしながら多くの場合は自社製品と競合する他社製品があり、また圧倒的な性能差や価格差を出すことも難しいため、見込み客は複数の製品をテーブルにあげて検討することになります。

そこで来場者が製品を検討する段階で、後々必要になる製品の使い方や実際の設置(設定)方法などを同時に伝えておくことで「サポートが手厚い企業」との付加価値を与えることが可能になります。

もちろん納入後のマニュアル・サポートツールとしても活用できるため一石二鳥のコンテンツになります。

(2)マーケットの声収集

技術や仕組みを見える化する

まだ正式に製品・サービスとして世の中に出ていないものが大半のため、ある程度完成系のニュアンスをイメージできるものが理想です。

「従来の○○の技術を発展させて△△△ができる」「新しく□□□のような機構を開発した」など、技術やノウハウベースで来場者と話をする場合が多いと思います。

書面や口頭ではなく3DCGやイラストを使って「見える化」することで双方でのイメージの齟齬がなくなり、コミュニケーションロスを減らすことができます。

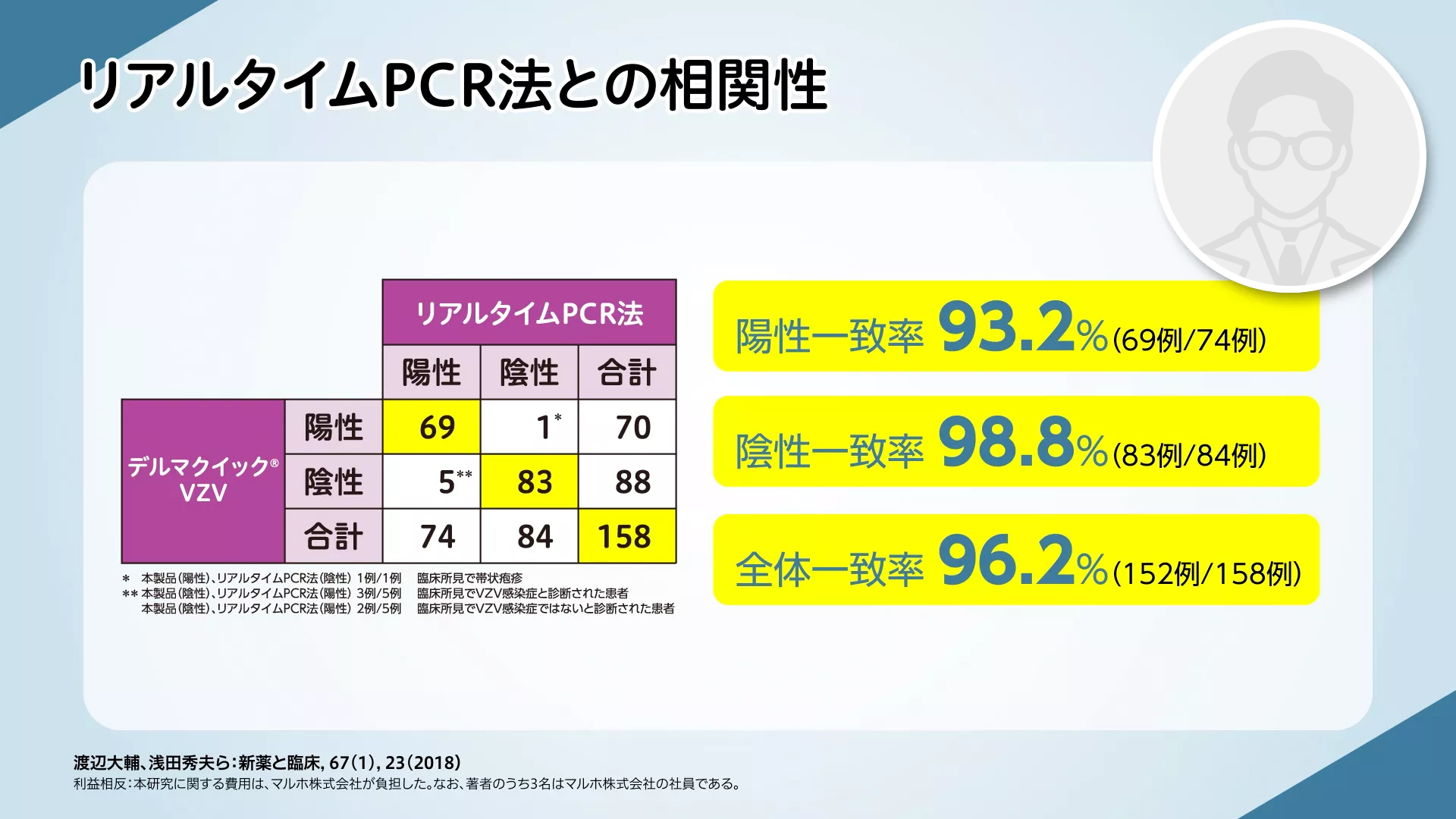

アンケート結果・試験結果などのデータ(エビデンス)を開示する

新製品の研究開発過程で行う各種試験や、旧製品を実際に使用されたユーザーの使用感やアンケートの結果など、定量的なデータやまとめて来場者に投げかけることによって、抽象的ではない具体的なフィードバック収集に役立てることができます。

展示会で動画を活用するメリット

短時間で効率的に情報を届けられる

展示会で動画を活用することで、短時間で多くの情報を届けることが可能になります。

動画は映像と音声を組み合わせた表現ができるため、視覚と聴覚の両方に働きかけられるのが大きな特長です。

会場では訪問者が次々とブースを移動するため、1社に割ける時間は限られていますが、そんな中でも、動画なら短い時間で商品の特徴やサービス内容をしっかり伝えることができ、効率的に訴求できます

目を引くコンテンツでブースへの誘導につながる

展示会では、いかに足を止めてもらえるかが成功の鍵です。

動画は静的なパネルや配布資料と比べて動きがある分、自然と来場者の視線を引き寄せることができます。

動画を通じて興味をもった来場者がブースに立ち寄る可能性が高まって、話しかけるきっかけも生まれやすくなり、結果としてより多くの商談やリードの獲得にもつながります。

説明の効率化により商談のチャンスを広げられる

製品・サービスの概要や導入事例など、基本的な説明は動画に任せることで、担当者はより具体的な質問や提案に集中できます。

タブレットや大型ディスプレイを併用すれば、複数の来場者に同時にアプローチでき、限られた時間の中でも充実した対応が可能になります。

人員や運営コストの削減にも効果的

展示会では、多くの人手や運営資源が必要となりますが、動画を活用すればその負担を減らすことが可能です。

会場での説明を動画に任せることで、スタッフの業務量を軽減できるほか、技術者や専門担当者が不在でも事前に用意した映像で対応できます。

これにより、会場運営の効率化とコストダウンを同時に実現できる点もポイントです。

展示会動画を成功に導くための、6つの制作ポイント

展示会で動画を活用するなら、ただ映像を流すだけでは効果は半減。せっかく時間と予算をかけるなら、「見たくなる・伝わる・印象に残る」動画に仕上げたいものです。

ここでは、展示会動画をより効果的にするための6つのポイントをご紹介します。

1. 動線を設計して“動画でブースを演出”する

展示会動画は、空間づくりとセットで考えると効果が倍増します。

小売業で活用される「VMD(ビジュアル・マーチャンダイジング)」の手法を取り入れ、視覚的にブースを構成するのがおすすめです。

たとえば以下のように構成できます:

●企業の世界観を映すメイン動画(VP)

●サービス・商品を紹介する補助的な動画(PP)

●実物展示や資料と組み合わせた体験スペース(IP)

このように段階的な情報提供を設計することで、来場者の関心を自然に引き出し、商談への導線を作ることができます。

オンライン展示会においても、訪問者の行動に合わせた動画配置がカギを握ります。

2. 「音なし」でも伝わるようにテロップを工夫する

展示会場は騒がしく、音声が聞き取りにくい場面も多いため、テロップの挿入は必須です。

読みやすさを重視し、太めのフォント、大きめのサイズ、縁取りなどで遠くからでも視認できる工夫をしましょう。

3. 長くなくていい。「短く、印象的に」が鉄則

来場者は限られた時間で多くのブースを回るため、長尺動画は敬遠されがちです。

おすすめは1〜2分程度のコンパクトな構成。冒頭にインパクトを持たせ、記憶に残る映像を意識しましょう。

4. 遠くからでも“目に留まる”動画演出を

動きや色彩を活かして視線を集める演出を取り入れることで、立ち止まってもらえる確率が上がります。

アニメーションやユニークな演出、コントラストのあるカラー設計が、他社との差別化につながります。

5. 社会的メッセージを盛り込んで“企業イメージを底上げ”

CSRやSDGsといった社会的な取り組みを動画で伝えることで、企業に対する信頼感を高めることができます。

環境への配慮、地域社会との関わりなど、自社の姿勢を発信する場としても動画は非常に効果的です。

参考にしたい展示会動画の事例6選

株式会社大紀アルミニウム工業所 様

アルミニウムドロスを有価物化する廃棄物ゼロスキームの紹介動画

アルミニウム2次合金メーカーの廃棄物ゼロスキームの紹介動画。

アルミニウム製品の製造工程では、溶解時に溶湯の表面に浮き上がる滓(ドロス)が発生します。

ドロスは残った金属アルミを回収した後に廃棄されるため、環境負荷が懸念されていました。

このドロスを独自の処理フローによって、脱酸剤や発熱剤、スラグ改質剤などに活用できる鉄鋼用アルミ灰へと生まれ変わらせることで、廃棄物の有価物化や環境負荷の低減に貢献する流れをご紹介しています。

ロザイ工業 様

工業炉の状態がひと目でわかる 工業炉支援システムの紹介動画

工業炉の状態を見える化する工業炉支援システム「解 -wakaru-」の紹介動画。

工業炉のさまざまなデータを収集・分析し、設備の状況を見える化することで、ダウンタイムやエネルギー使用量、メンテナンスコストの低減に貢献。

工業炉の導入・運用において大きな割合を占めるランニングコストを削減し、24時間365日の遠隔監視で最適操業と保全を支援するシステムです。

約2分のアニメーション動画で、システムの特長や強みを端的にご紹介しています。

太陽工業株式会社 様

メンテナンス業務を効率化する常設点検足場の紹介動画

膜の特性を活かした新しい常設点検足場の紹介動画。

橋梁のメンテナンスに関する現状や製品のメリット、特筆すべき機能、エビデンスなどを5分程度にまとめました。

動画撮影が難しいこともあって全体をイラストと3DCGを使って構成。

撮影が可能な耐久試験や性能試験は動画を使うなど、さまざまな表現を使い分けてわかりすさを担保しています。

日本毛織株式会社 様

機能性と快適性を兼ね備えたウール製スポーツウェアの紹介動画

ウールの繊維束の内側にフィラメントを包み込み、ウールのソフトな風合いを最大限に活かしつつ快適性能高めた奇跡の新・交撚糸「NIKKE AXIO」

そのAXIOを使った幅広いシーンに対応できる快適性と機能性を備えたスポーツウェア「NIKKE AXIO PRO」の紹介動画

ショールーム等で放映することを想定し、1本を30秒・製品の特徴を3つのキーワードでまとめた動画に仕上げました。

スポーツウェアの「AXIO PRO」、リラクゼーションウェアの「AXIO RICH」、「AXIO(糸)の紹介」の3つの動画を制作しています。

椿本チエイン 様

V2X対応の充放電装置「eLINK」の製品紹介動画

パワーポイントなどの説明資料をベースに、端的に伝えたい事が伝わるように情報を最適化。

撮影はせず、既存資料とイラストを組み合わせることで短期間で完成。電力の流れなどの表現にアニメーションを用いることで、製品の特長やメリットをわかりやすく表現できました。

展示会場やWEBサイト、Youtubeなどでご活用いただいています。

株式会社てつでん 様

鉄道のセンサ機器の技術紹介動画

鉄道運行に関わる、様々なメンテナンス業務の負担を軽減できるセンサ機器の紹介動画。

専門的な技術を端的に90秒ほどでわかりやすくアニメーションで表現。

展示会やWEBサイトなどでご活用いただいております。

来場者の心を動かす展示会動画のつくり方

展示会の中で一目置かれる存在になるためには、ただ動画を「作る」のではなく、「伝わる動画」をつくることが重要です。ここでは、印象に残る展示会動画を制作するためのステップと、それぞれの段階で意識すべきポイントをご紹介します。

スタートは“目的を定めた企画”から

展示会動画制作の第一歩は、何のために動画をつくるのか、その「目的」を明確にすることです。

動画を通じて自社のブランドイメージを印象付けたいのか、それとも製品・サービスをダイレクトに訴求したいのか。展示会への出展理由と照らし合わせて、動画で実現したい成果を整理しましょう。

「ブランディング」「リード獲得」「採用」「認知向上」など、目的が明確になれば、動画の切り口も自然と見えてきます。

伝え方を設計する“構成と絵コンテ”づくり

企画が固まったら、次は「どんな流れで伝えるか」を構成として描いていきます。

来場者がブースに立ち寄ってから離れるまでをイメージしながら、動画のストーリーや長さを設計していきましょう。

この構成をもとに、動画の完成イメージを視覚化した「絵コンテ」を作成します。これは、企画を具体化し、関係者間での共通認識を図るためにも重要なプロセスです。

実写?アニメ?最適な“映像表現”を選ぶ

構成が固まったら、いよいよ撮影やCG制作へ進みます。

展示会動画では、リアリティを伝えたいなら実写、インパクトや分かりやすさを重視するならアニメーションやCGなど、目的に応じて映像手法を選ぶことができます。

近年では、実写とCGを組み合わせたハイブリッド型の動画も人気なため、両者の良さを活かすことで、より印象的なコンテンツに仕上がります。

編集で“伝わる映像”に磨き上げる

撮影や制作が終わったら、編集作業で動画を仕上げていきます。

この工程では、映像をテンポよくつなぎ、テロップやナレーション、BGM・効果音などを加えて、視覚・聴覚の両面からメッセージが届くように演出します。

展示会では音が出せる環境かどうかにも配慮し、「音がなくても伝わる」映像設計も重要なポイントです。

最終調整で“実際の現場に最適化”する

動画が完成したら、最後は展示会の現場での見え方・伝わり方を確認しましょう。

会場の照明やスクリーンの大きさによって、映像の印象は大きく変わることがあります。表示サイズや明るさ、音量、視認性など、細部までチェックして調整を行いましょう。

また、展示会担当者や営業スタッフのフィードバックを反映させることで、より現場に即した動画に仕上がります。

展示会動画の費用相場

展示会用の動画制作費用は、内容や構成、制作規模によって大きく変動します。

あくまで目安ではありますが、以下に代表的なパターンと想定費用を紹介します。

| 動画のタイプ | 想定内容 | 価格帯(税別) |

|---|---|---|

| シンプルなスライド動画 | 写真や図をもとにした構成/ナレーションなし | 20万~30万円 |

| 実写+テロップ編集動画 | インタビュー・作業シーン・テロップ構成など | 30万~80万円 |

| アニメーション・3DCGなどを含む動画 | 機構説明・製品の構造などをわかりやすく表現 | 50万~150万円 |

| 展示会専用の演出付き映像 | 音楽やモーショングラフィックスを使った映像演出 | 80万~150万円以上 |

なお、展示会用の動画は「音声なしで伝わる構成」や「短尺での繰り返し視聴」など、用途に応じた設計が重要です。

同じ制作費でも、構成や演出によって効果が大きく変わるため、目的や予算に応じて最適なプランを選ぶことが大切です。

※展示会動画の費用相場についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。

展示会動画の制作の流れ

展示会動画は、限られた制作期間のなかで効率よく準備を進めることがポイントです。

一般的な制作フローは以下のとおりです。

| ステップ | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| ① ヒアリング・打ち合わせ | 展示会の目的・開催時期・ブース形状・ターゲットなどを確認します。 | 再生環境(音声なし、ループ再生など)もあわせて確認。 |

| ② 企画・構成案のご提案 | 訴求ポイントに基づいた動画の尺・内容・構成を提案します。 | 展示会向けに「視覚で伝える」構成を意識。 |

| ③ 撮影・素材準備 | 必要に応じて実写撮影を行い、資料や画像の提供もお願いすることがあります。 | 既存のカタログ・写真を活用することで費用を抑えることも可能。 |

| ④ 編集・アニメーション制作 | 撮影素材や支給素材をもとに、編集作業・テロップや字幕の追加を行います。 | 音声なしでも伝わる構成が重要。 |

| ⑤ 初校チェック・修正 | 完成動画を確認いただき、必要な修正を反映します。 | 展示会前に余裕をもって確認できるよう、スケジュールに注意。 |

| ⑥ 納品・データ提供 | MP4など再生環境に合わせた形式で納品します。 | USB再生・ループ設定などの事前確認も対応可能。 |

株式会社エルモでは、制作スケジュールの管理からブース構成に合った動画演出のご提案まで、一貫してサポートしています。

展示会での動画活用で注意したいポイント

音は聞こえない、もしくは流せない場合が多い

多くの展示会では周辺ブースへの影響を考えて、動画は無音で流すもしくは小さめの音量で流すことが求められます。

また会場もそれなりに騒がしいため、動画のナレーションはほぼ聞き取れないと思っていいでしょう。

展示会での活用をメインで動画を制作する場合は、ナレーションを画面下部に字幕スーパーとして流すか、ナレーションが聞こえなくとも内容が理解できるように画面上のテロップや図解を増やすなどで工夫が必要になります。

体感型ブースでは動画の恩恵を受けにくい

例えば医療用のベッドや車いす、荷役用の運搬機器などの製品は、実際に来場者に触って体験してもらって価値を実感してもらうケースが多くあります。

このような体験型ブースでは、体感してもらうことがメインかつ最大の訴求ポイントになるため、動画の役割は相対的に低くなります。

もちろん体感して興味を持った方へのさらなる説明のために動画を使うこともできますが、紹介や説明がメインのブースに比べると使いどころが難しいため、「ユーザーインタビュー」などの別の方向性で付加価値をつけることへシフトした方がいい場合があります。

展示会動画に関するよくある質問

- Q. 展示会まで時間がないのですが、短納期でも対応できますか?

- 内容やボリュームによりますが、可能な限りご希望に沿えるよう対応します。

短期間での納品実績もございますので、まずはお気軽にご相談ください。 - Q. 展示会用の動画はどれくらいの長さが一般的ですか?

- ブースで繰り返し再生するケースが多いため、30秒〜2分程度が主流です。

動画を複数ループで構成する、テロップ中心で視線を引きつけるなど、場面に応じた工夫も重要です。 - Q. 音声なしでも効果的な動画は作れますか?

- はい、展示会では音声なしが前提のケースも多く、字幕・アニメーション・テロップ演出を駆使して

「見ただけで伝わる構成」に仕上げることが可能です。 - Q. 自社で撮影した素材や写真を使ってもらうことはできますか?

- もちろん可能です。いただいた素材の画質や構成に応じて、編集や補正を行いながら活用します。

ご予算を抑えたい場合にも有効です。 - Q. 展示会後にも動画を活用できますか?

- はい。展示会で使用した動画は、Webサイト・営業用資料・採用説明会など、さまざまなシーンで再利用可能です。

用途に合わせて一部編集・再構成も承ります。

まとめ

今回記載した内容は筆者が30以上のさまざまな展示会に足を運び、集客できているブースで活用されていた動画の特徴をまとめたものです。

展示会出展は営業活動の中でもある程度まとまったコストと人員を割いて実施するため、相応の効果を期待したいですし、できる限り安定させたいのが本音です。

動画は情報量が多く表現方法も多彩で展示会出展と相性の良いコンテンツですが、正しい使い方をしないと宝の持ち腐れになってしまいます。

動画を流していれば勝手にブースに人が集まるということはありません。

自社の出展内容や伝えたいこと・成果に合わせて「どの部分を動画に担当させるか」を明確にした上で制作すると、長く活用できる頼もしい相棒になります。

近々、展示会出展のご予定がおありの方はこのポイントを押さえてご検討されてみてはいかがでしょうか。